今回はHyper-V上に構築したゲストOSをネットワークに接続する方法について書きます。

ネットワークに接続するには、次のパターンがあります。

とりあえずインターネットが使えばいい、と言った簡易接続でよければ、前回紹介したこの簡易版でよいと思います。

ただ外からゲストOSに接続したい、一台のコンピュータとしてネットワークに参加させたい、という方は簡易版ではなく、きちんと仮想スイッチの設定をすればそれが可能です。

仮想スイッチを使ったネットワーク接続

せっかくLinuxのOSを入れたのに、外側からゲストOSに接続できないんじゃほぼ意味ないですよね。

こちらの章では、そのやり方について書きます。

(私自身、VMwareのノリで行ったら、ちょっとハマってしまいましたんで…)

- ゲストOSが一台のコンピュータとしてネットワークに参加できる

- リソースのある限り、サーバやサービスを立てまくれる!!

どうですか? この2つだけでもテンション上がりません?

特に2つ目の方。

私はノートPCなのでお試し程度にしか使えないですが、タワー型でモンスター級スペックのパソコンを使っている方は、このハリネズミくんのような感じで遊びたい放題です。

積み木がゲストOSのイメージです。楽しそう…

では、さっそく設定を進めて行きましょう。

Hyper-Vでは、ゲストOSを一台のきちんとしたコンピュータとしてネットワークに参加させるためには、仮想スイッチというものをセッティングする必要があります。

仮想スイッチの作成

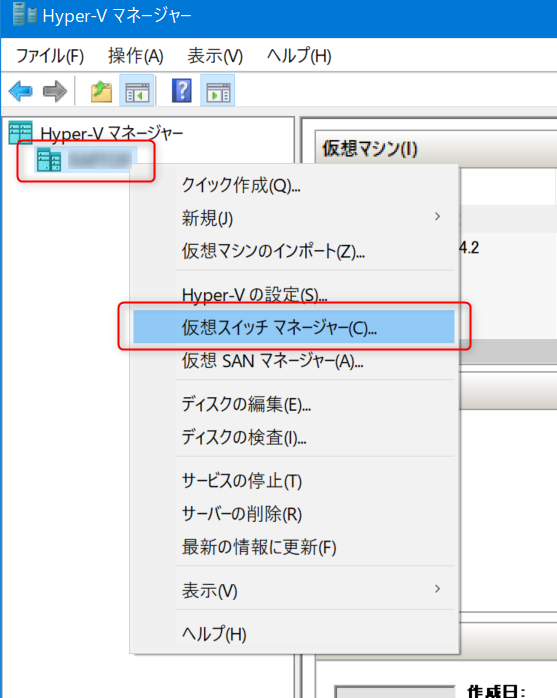

Hyper-Vマネージャーからホストを右クリックし、仮想スイッチマネージャーを起動します。

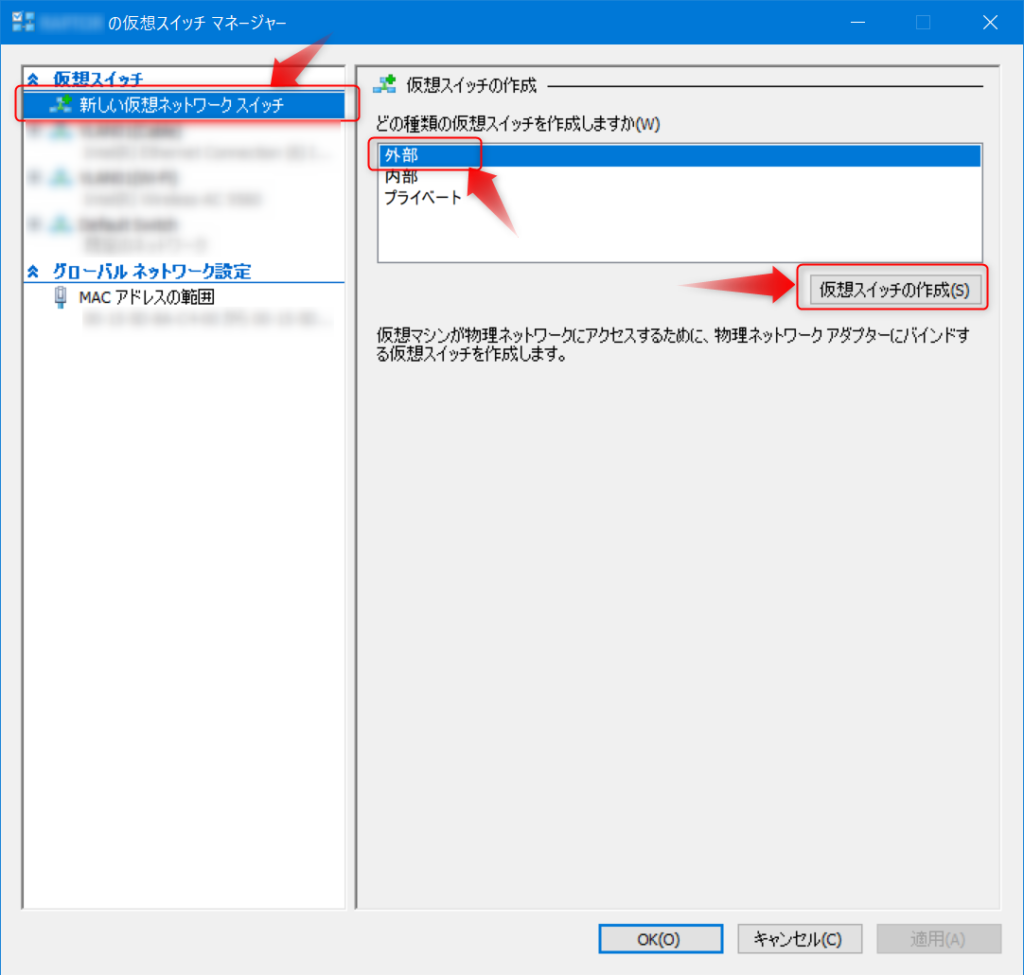

画面左側の「新しい仮想ネットワークスイッチ」が選択し、右側の仮想スイッチの種類は「外部」を選択して、「仮想スイッチの作成」ボタンを押します。

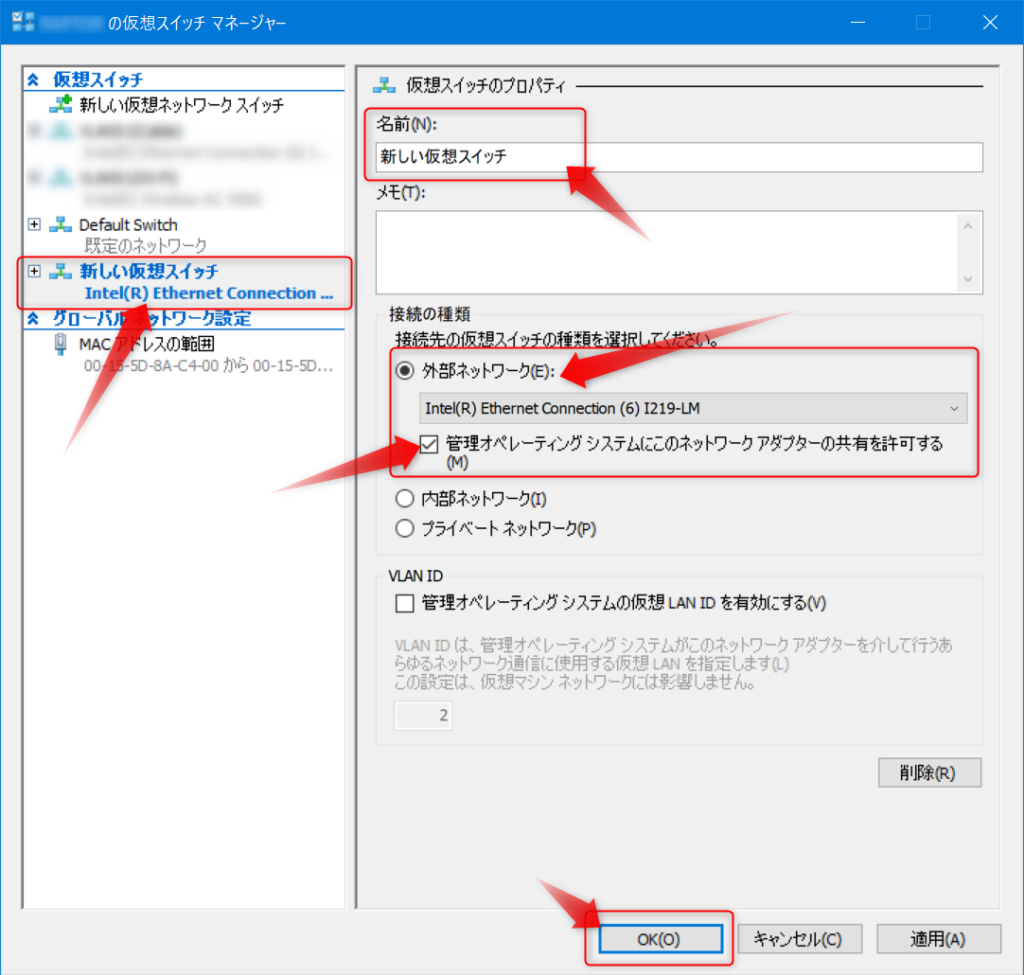

画面左側に「新しい仮想スイッチ」が追加されたと思います。

次に画面右側の中央部の「接続先の仮想スイッチの種類を選択してください」の部分で、「外部ネットワーク」を選択します。

プルダウンでホストパソコンに搭載しているネットワークデバイスが選択できますので、このゲストOSはどのネットワークデバイスを利用するのかここで指定します。

「管理オペレーティングシステムにこのネットワークアダプタの共有を許可する」のチェックボックスにチェックを入れてください。

あとは、この仮想ネットワークスイッチに名前を付けてください。私の場合は、LANコネクタとWi-Fiの二つセッティングしたので、それぞれVLAN01(Cable)とVLAN01(Wi-Fi)と命名しました。

最後にOKボタンを押してください。

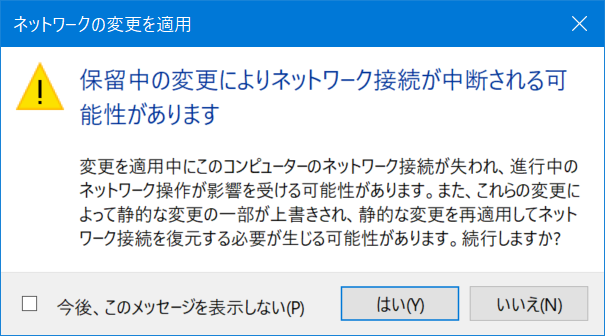

ゲストOSが起動中の場合は、このような注意喚起のダイアログが表示されることがあります。

ネットワークから切断されても大丈夫、という場合は、「はい」を押してください。ダメな場合は、「いいえ」を押して中止し、ゲストOSを停止してから再挑戦してください。

ゲストOSで仮想スイッチを使うよう設定する

仮想スイッチが完成したので、さっそくこの前作ったUbuntuの環境で使ってみます。

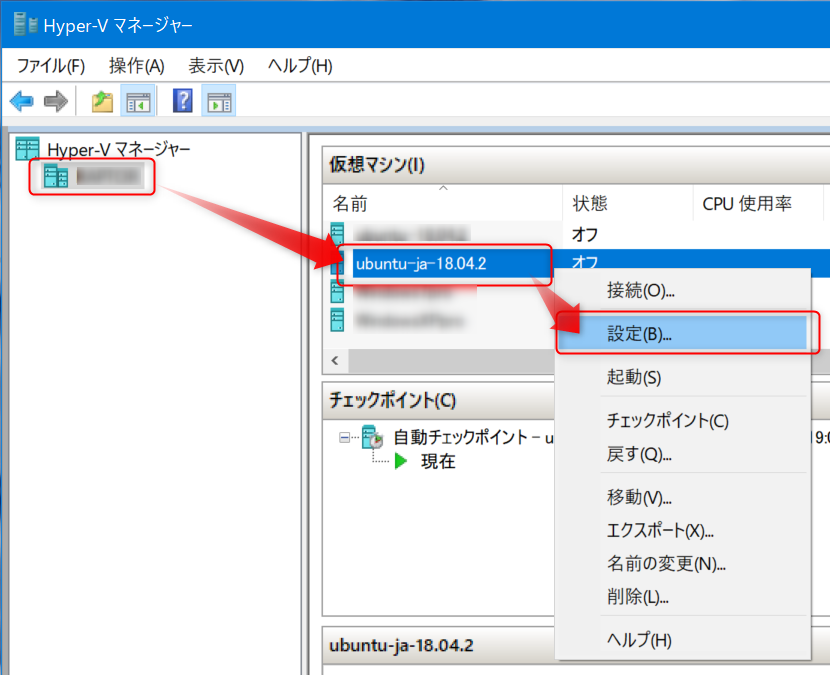

Hyper-Vマネージャーの左側からホストを右クリックし、ゲストOSを右クリックして「設定」をクリックします。

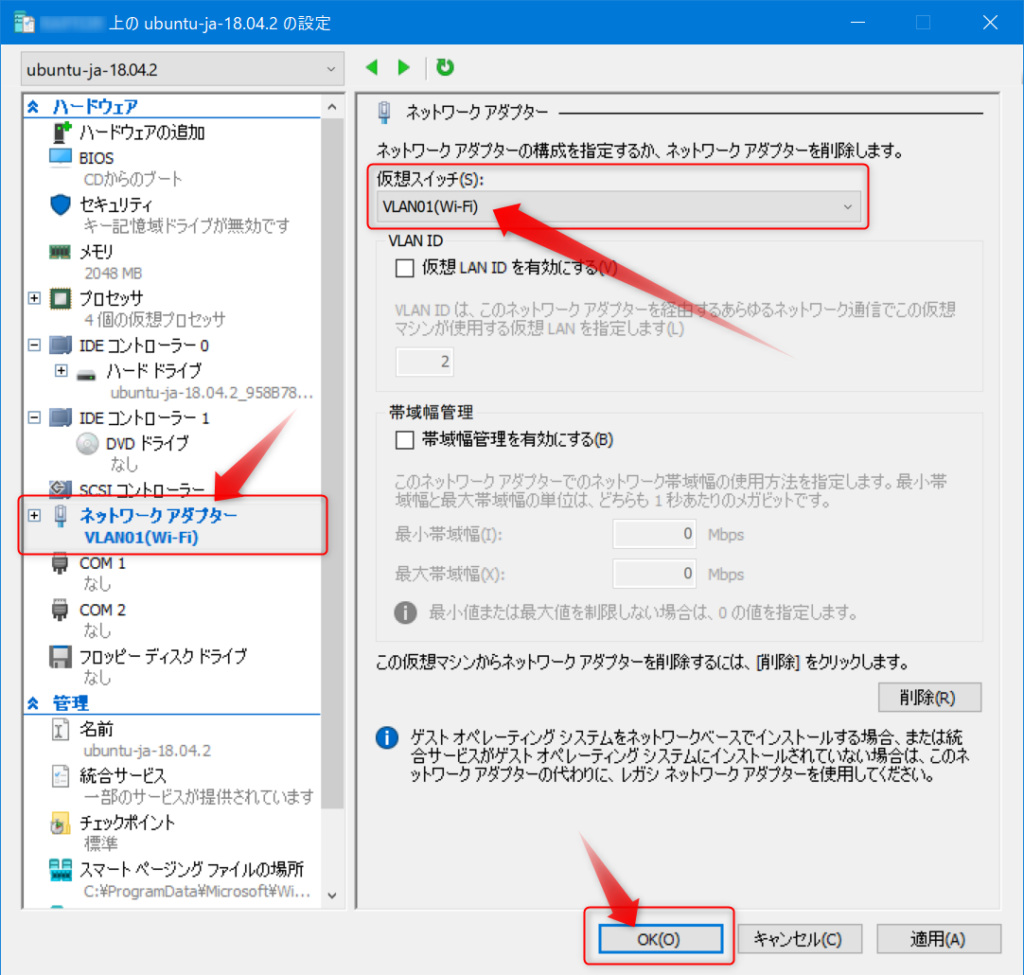

画面左側で「ネットワークアダプター」をクリックし、画面右側の「仮想スイッチ」でさきほど作った仮想スイッチを選択して「OK」ボタンを押すと設定完了です。

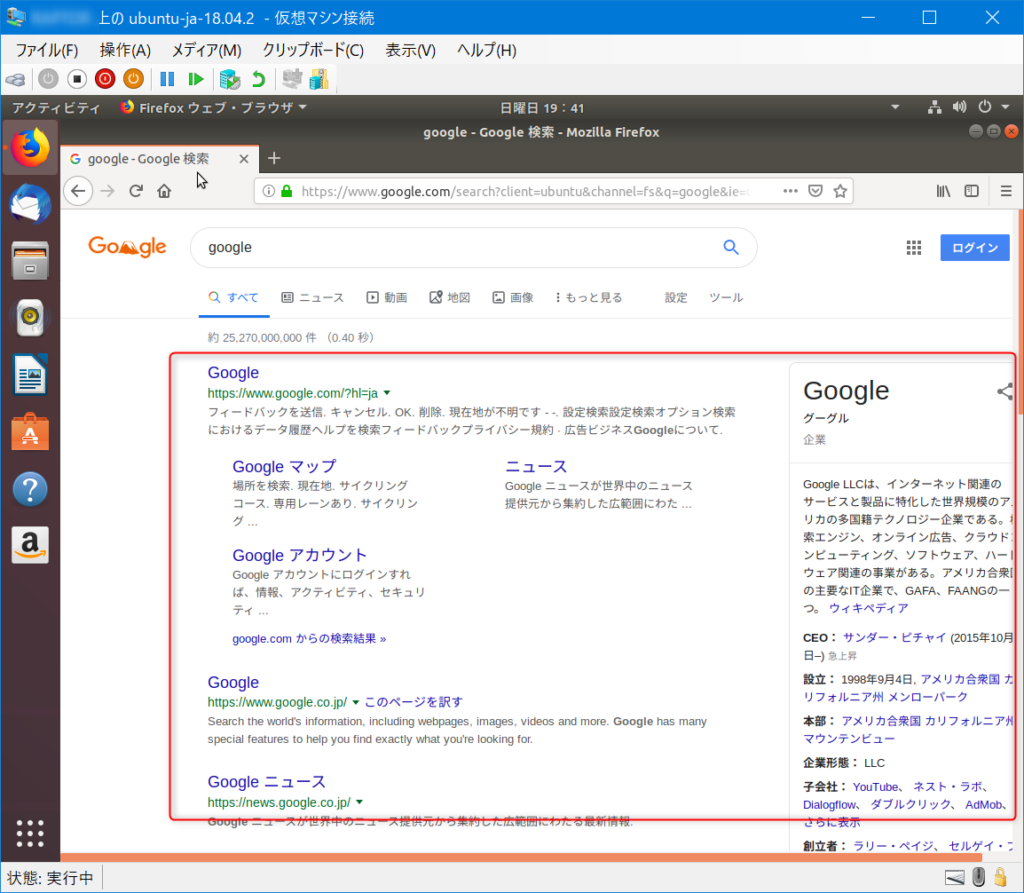

ブラウザ等を起動してネットワークに接続できているか確認してみてください。

あれ、ゲストOSから外に繋がるのは確認できたけど、外からゲストOSに接続できることを確認するにはどうすればいいの?

今回はゲストOSをLinuxで構築しているので、外から接続できるサービスをセットアップして、サーバーとして動かすことで確認できます。

サービスセットアップ例

よく使うのはTelnetとFTPでしょう。とりあえずこれを使えるようにしておけばホストOS側から端末操作したり、ファイル送受信ができるようになります。

ネットワークが使えない時のファイル共有

ネットワークが使えない場合でもホストOSとゲストOS間でファイルをやりとりできる方法もあります。

この記事にはプロモーションが含まれていることがあります

この記事にはプロモーションが含まれていることがあります

コメント

win10pro(インサイダープレビュー版)でhyper-vを使って導入したDebian(正確にはRaspbian・・今はRaspberry Pi OSというらしいが)が突然ネットにつながらなくなってアップデートもままならず・・

で、当ブログにたどり着き、無事トラブルを解消できました。

ありがとうございます。

お役に立てたようで良かったです。

Raspbianですかー

デスクトップは軽いですか?

今、軽量のデスクトップLinux探しているので、今度試してみたいと思います